Valha-me Deus! Não lhe disse eu a Vossa Mercê que reparasse no que fazia, que não eram senão moinhos de vento e que só o podia desconhecer quem dentro da cabeça tivesse outros?” — Dom Quixote, Miguel de Cervantes

A ideologia californiana e suas vicissitudes.

Quando a internet emergiu como a grande ágora digital, era inevitável associá-la à liberdade, à democratização do conhecimento e ao florescimento da criatividade coletiva. De forma quase messiânica, os discursos tecnoutópicos dos anos 1990 e 2000 anunciavam a dissolução de fronteiras e o nascimento de uma aldeia global digital, onde a informação circularia sem hierarquias. Barbrook & Cameron (1995) a denominaram de Ideologia Californiana, uma junção singular entre a cultura boêmia de São Francisco e a alta tecnologia do Vale do Silício.

Porém, tal ideologia, ao combinar ideias, a princípio, paradoxais, o individualismo libertário da contracultura dos anos 1960 com o livre-mercado neoliberal, produziu uma visão distorcida de liberdade: a crença de que a tecnologia digital, sozinha, poderia gerar uma sociedade mais igualitária e democrática.

O problema é que tal argumentação ignora as desigualdades materiais e as estruturas de poder que moldam o acesso ao capital informacional, mascarando as assimetrias econômicas, sociais, raciais e de gênero. O capitalismo em rede, visto como um projeto de emancipação coletiva, acaba por reforçar a mercantilização da vida privada sob o verniz da utopia libertária da expressão individual irrestrita. Afinal, como afirma Zuboff (2020:

“Nós somos as fontes do superávit crucial do capitalismo de vigilância: os objetos de operação de extração de matéria-prima tecnologicamente avançada, da qual é cada vez mais impossível escapar. Os verdadeiros clientes do capitalismo de vigilância são as empresas que negociam nos mercados de comportamento futuro” (p. 25).

Esta fantasia de emancipação individual, porém, foi corroída de dentro para fora. Nos últimos anos, a promessa da internet como espaço libertário deu lugar à experiência da saturação, da manipulação e da precarização cognitiva. O escritor e ativista canadense Cory Doctorow (2025) nomeou esse fenômeno enshittification1: o processo pelo qual plataformas digitais se degradam à medida que priorizam o lucro corporativo sobre o valor social e o bem-estar dos usuários. Em que consistiria este fenômeno?

A degradação algorítmica das plataformas sociais digitais.

Para Doctorow (2025), as plataformas sociais digitais passaram por um ciclo de decadência em três etapas consecutivas: no início, favorecendo os usuários, oferecendo serviços de alta qualidade e acesso gratuito; depois, começaram a explorar criadores e produtores de conteúdo, reduzindo alcance e monetização; por fim, extraíram o valor tanto de produtores quanto de criadores, submetendo a experiência digital à lógica exaustiva da rentabilidade. A enshittification não é um evento fortuito, mas a consequência estrutural de modelos de negócio centrados em monopólios digitais e no controle dos fluxos de atenção. Logo, o mecanismo natural da degradação algorítmica das plataformas é assim descrito:

- As plataformas são boas para os seus usuários;

- Depois, elas passam a explorá-los para tornar as coisas melhores para seus clientes corporativos;

- Em seguida, passam a explorar esses clientes corporativos para recuperar todo o valor para si mesmas;

- Por fim, elas se transformam em uma imensa pilha de porcaria.

Essa tese encontra eco direto em duas análises de John Burn-Murdock (2025a, 2025b), colunista de tecnologia do periódico britânico Financial Times, que examinam o declínio das redes sociais e a crise mais ampla da economia digital. Ambos os textos identificam um ponto de inflexão no modelo de plataformas que dominou a última década: um sistema que transformou usuários em mercadorias, dados em petróleo e o tempo de tela em capital simbólico. O que se observa agora é o esgotamento desse paradigma, uma era em que as grandes empresas de tecnologia, antes celebradas como inovadoras, tornaram-se burocracias de vigilância e saturação cognitiva.

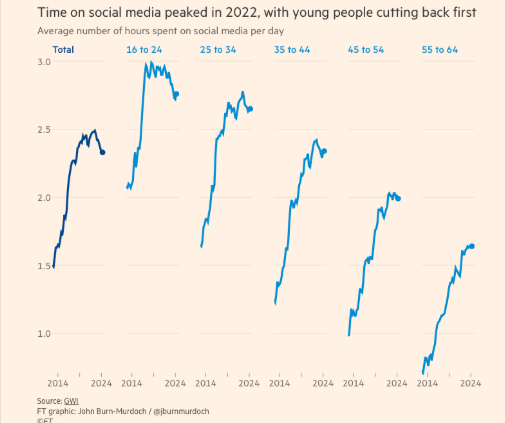

O gráfico abaixo, do Financial Times, com base em dados do instituto GWI (GlobalWebIndex), revela uma mudança importante no comportamento digital global: o tempo médio diário gasto nas redes sociais atingiu seu pico em 2022 e, desde então, vem caindo, especialmente entre os mais jovens. Observa-se que o grupo de 16 a 24 anos, historicamente o mais conectado, foi o primeiro a reduzir seu tempo de uso, uma inflexão clara após quase uma década de crescimento contínuo. Entre 2014 e 2022, o tempo médio dessa faixa etária subiu de cerca de 1,5 hora para quase 3 horas diárias, mas após o pico, há um declínio visível, refletindo sinais de saturação, fadiga digital e possivelmente uma busca por equilíbrio offline.

As faixas de 25 a 34 e 35 a 44 anos também mostram uma leve redução após 2022, embora em menor intensidade, sugerindo que o comportamento de desconexão começa pelos mais jovens e se difunde gradualmente para os demais grupos etários. Já entre os 45 a 54 e 55 a 64 anos, o tempo de uso continua em trajetória de crescimento ou estabilização, o que indica uma espécie de “retardo geracional” na curva de saturação: enquanto os jovens já começam a abandonar ou moderar o uso das plataformas, os mais velhos ainda estão incorporando essas práticas ao seu cotidiano digital.

Tais dados expressam um desencanto significativo com as plataformas sociais digitais, na perspectiva de seus usuários. Observamos o fim de uma era onde se acreditava que os algoritmos poderiam servir ao interesse público, dado que o conceito de engajamento, antes motor de tração, tornou-se um instrumento de manipulação emocional. Plataformas que inicialmente incentivavam a expressão e a sociabilidade passaram a recompensar apenas a polarização e o conflito.

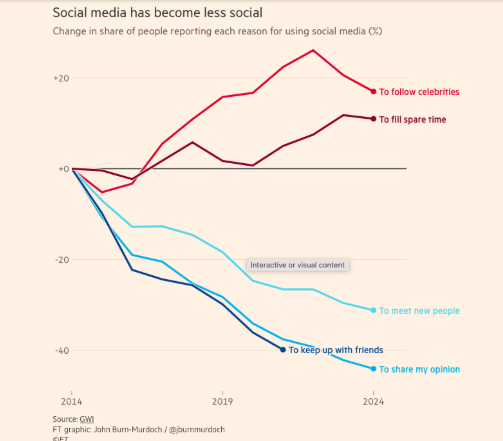

Abaixo, temos outros dados que revelam uma transformação profunda na natureza do uso das redes sociais ao longo da última década: as plataformas tornaram-se menos sociais e mais voltadas ao consumo passivo de conteúdo. Entre 2014 e 2024, houve uma forte queda nas motivações ligadas à sociabilidade direta, como “manter contato com amigos” (to keep up with friends), “conhecer novas pessoas” (to meet new people) e “compartilhar minha opinião” (to share my opinion). Essas três razões apresentaram declínios acentuados, chegando a reduções próximas de 40 pontos percentuais. Isso indica que a dimensão relacional e participativa — originalmente central ao espírito das mídias sociais — foi progressivamente substituída por formas mais passivas e individualizadas de engajamento.

Em contraste, os motivos que mais cresceram foram “seguir celebridades” (to follow celebrities) e “preencher o tempo livre” (to fill spare time). Ambos refletem uma mudança de paradigma: o deslocamento da interação social para o entretenimento e a observação, da participação ativa para o consumo de conteúdo. As redes, portanto, deixaram de funcionar prioritariamente como espaços de sociabilidade horizontal para se tornarem plataformas de espetáculo e distração, dominadas por algoritmos, influenciadores e fluxos incessantes de vídeos curtos e superficiais.

Essa inflexão pode ser interpretada como um dos sintomas do processo de “enshittification”: à medida que as plataformas priorizam retenção, monetização e controle algorítmico, elas degradam a experiência genuinamente social, reduzindo a autonomia e a autonomia dos usuários. A sociabilidade cede espaço à passividade, e a promessa original de uma “internet conectiva” dá lugar a uma ecologia digital onde prevalece o tédio, o voyeurismo e a cultura do engajamento artificial.

Sora e o Vale da Estranheza.

É um sinal do final desta era o surgimento de novas plataformas sociais como o Sora, da OpenAI. Em linhas gerais, se trata de um modelo de IA voltado para a geração de vídeos a partir de entradas de texto, ou seja: o usuário descreve o que quer ver e o Sora cria um clipe de vídeo conforme esse prompt. Aqui, temos o ápice do processo descrito na seção anterior: o digital abandona qualquer compromisso com a realidade. Com o Sora, celebra-se a substituição do mundo vivido por simulações autoconscientes, geradas por algoritmos que não buscam mais representar o real, mas superá-lo. É o triunfo da ficção sobre a experiência, da estética da falsidade sobre o testemunho humano (cf. Smith, 2025).

A experiência com a Sora provoca uma sensação ambígua que dialoga diretamente com a tese do vale da estranheza (uncanny valley), descrita por Masahiro Mori em 1970. Ao assistir aos vídeos gerados pela inteligência artificial, o usuário é capturado por uma mistura de fascínio e desconforto: as imagens são convincentemente humanas, mas algo nelas permanece inquietante, artificial demais para serem reais e realistas demais para serem irreais. Essa zona liminar, onde a semelhança com o humano se torna perturbadora, é o coração do uncanny valley (cf. Mori, 2012).

No caso da Sora, o estranho não está apenas na aparência das figuras, mas na própria lógica de simulação total, um mundo em que o falso é assumido como norma e o real se torna irrelevante. O resultado é uma nova forma de inquietação estética: não o medo de sermos substituídos pela máquina, mas o desconforto de percebermos que já estamos confortavelmente habitando o simulacro. Pode-se afirmar que tal rede é uma síntese tardia da utopia digital que nasceu no Vale do Silício: a crença de que a tecnologia, libertando-nos das amarras do corpo e da política, nos tornaria mais criativos e livres. O que ela revela, no entanto, é o esgotamento dessa promessa. Ao transformar o artificial em horizonte total, a Sora inaugura a era do pós-humano banalizado, e o nascimento de uma nova camada de simulacro, onde tudo o que nos resta é o espetáculo (adictivo) autogerado de uma humanidade cansada de si mesma.

A crise de maturidade da Internet.

A analogia histórica é inevitável: toda tecnologia hegemônica, ao atingir o ápice de concentração, entra em colapso. O rádio, o cinema e a televisão viveram ciclos de saturação e foram reconfigurados por novos paradigmas culturais e regulatórios. Agora é a vez da internet atravessar sua própria crise de maturidade, que se confunde com a erosão da confiança pública no conhecimento. A desinformação, os filtros cognitivos e o predomínio da retórica sobre o diálogo corroem as condições mínimas da racionalidade democrática.

Mas toda crise também anuncia um recomeço. Doctorow (2025) defende que o futuro da internet depende da reconstrução da interoperabilidade, o princípio de que sistemas e pessoas devem poder dialogar sem mediações monopolistas. É uma ética digital baseada na transparência, na redistribuição de poder e na reconstrução do comum. No entanto, essa reconfiguração precisará lidar com novas forças disruptivas: o avanço de inteligências artificiais generativas como o Sora, capaz de criar vídeos hiper-realistas a partir de texto, coloca em jogo a própria fronteira entre real e simulado. As implicações éticas são imensas, desde a manipulação da evidência visual até a diluição da autoria e da veracidade.

Ao mesmo tempo, a tese da Internet Morta e a consolidação dos “jardins murados” (as plataformas fechadas que controlam todo o tráfego, como Apple, Meta e Google) sugerem um futuro em que a rede se torna um ecossistema automatizado e autocentrado, cada vez mais distante da promessa original de liberdade e diversidade. O colapso das plataformas, portanto, não representa o fim da era digital, mas o fim de um modelo específico de capitalismo informacional. A enshittification é o nome desse esgotamento, o momento em que o sistema consome sua própria vitalidade. O desafio que se coloca é imaginar o que vem depois: uma internet talvez menos global, mas mais ética; menos espetacular, mas mais humana.

Por fim, cabe ressaltar que a advertência de Sancho Pança a Dom Quixote é de grande valor até hoje para nós, navegantes do digital: confundimos moinhos de vento com promessas tecnológicas.

Referências bibliográficas:

Barbrook, R. & Cameron, A. (1995). The Californian Ideology in: Mute, Vol. 1, No.3.

Burn-Murdock, J. (2025a). Young people are hanging out less — it may be harming their mental health. Financial Times, January 18, disponível em: < https://www.ft.com/content/23053544-fede-4c0d-8cda-174e9bdce348>

Burn-Murdock (2025b). Have we passed peak social media – as platforms degrade into outrage and slop, users are turning away. Financial Times, October 3, disponível em: <https://www.ft.com/content/a0724dd9-0346-4df3-80f5-d6572c93a863>

Doctorow, C. (2025). Enshittification: Why everything suddenly got worse and what to do about it. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Mori, M. (2012). The uncanny valley (K. F. MacDorman & N. Kageki, Trans.). IEEE Robotics & Automation Magazine, 19(2), 98–100. https://doi.org/10.1109/MRA.2012.2192811

Smith, T. (2025). Na nova rede social Sora, da OpenAI, é tudo fake – e essa é a grande sacada. Fast Company Brasil, disponível em: < https://fastcompanybrasil.com/tech/na-nova-rede-social-sora-da-openai-e-tudo-fake-e-essa-e-a-grande-sacada/>

Zuboff, S. (2020). A era do capitalismo de vigilância. Rio de Janeiro: Intrínseca.

Autor:

José Mauro Gonçalves Nunes é Vice-Diretor do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT/UERJ), Coordenador do Laboratório de Consumo e Sustentabilidade (LAbConsust/IFHT/UERJ), Professor dos MBAs da Fundação Getulio Vargas e Doutor em Psicologia pela PUC-Rio.

Observação: O artigo teve inspiração em texto escrito por IA.