Em 2004, o filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, de Michel Gondry, capturou a imaginação do público ao explorar uma premissa provocativa: e se fosse possível apagar memórias dolorosas? Protagonizado por Jim Carrey e Kate Winslet, o longa trouxe à tona questões emocionais e éticas sobre identidade e o papel das lembranças em nossas vidas. O que poucos perceberam na época, porém, é que a ciência começava a trilhar um caminho surpreendentemente próximo ao da ficção.

Desenvolvimentos iniciais

Na década de 1960, o psicólogo Ulric Neisser, conhecido como o pai da psicologia cognitiva, começou a sugerir que o cérebro usa o sono para “organizar” e consolidar memórias. Durante o sono, o cérebro teria a capacidade de “filtrar” informações, reforçando memórias importantes e descartando informações irrelevantes. Essa teoria foi uma das primeiras a propor que o sono era um processo ativo relacionado ao aprendizado e à memória.

Em 1983, o renomado cientista e ganhador do Prêmio Nobel, Francis Crick, que descobriu a estrutura helicoidal do DNA, se debruçou sobre o tópico do sono e foi mais a fundo, sugerindo que o repouso poderia não só ser um filtro de armazenamento, mas também um modulador de lembranças.

Diante disso, é possível afirmar que o sono é mais inteligente do que imaginamos. Muito mais do que uma pausa para descanso, desempenha um papel crucial na consolidação de memórias e na regulação emocional. No entanto, e se o sono pudesse ir além? E se, em suas profundezas, ele escondesse o segredo para apagar memórias dolorosas ou reescrever traumas do passado?

O sono e a memória

Matthew Walker é um renomado neurocientista e pesquisador britânico, conhecido por seu trabalho sobre o sono e seus impactos na saúde e no desempenho humano. Ele é autor do best-seller Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams (Por que nós dormimos: uma nova ciência do sono e dos sonho, na versão em português).

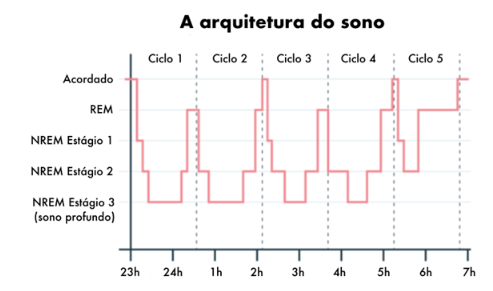

No livro, Walker explica a função das diversas fases do sono, como demonstrado na figura abaixo. A parte mais conhecida do nosso sono é o REM (Rapid Eye Movement), momento em que nossos olhos ficam se movimentando rapidamente para um lado e para o outro. Esta fase acontece no final do sono, e é responsável pelos sonhos e pelo processamento inconsciente de problemas que precisamos resolver.

No resto do sono, que corresponde a praticamente 6 horas das 8 totais, estamos no modo NREM (não-REM), isto é, o sono profundo. Apesar de a maior atenção das pesquisas estarem no REM, Walker e sua equipe descobriram que o ciclo NREM é mais importante do que imaginamos, ele é responsável pelo armazenamento das memórias. Isso significa pegar as memórias que estão em curto prazo (hipocampo), avaliá-las, selecioná-las. Por fim, este ciclo filtra as memórias que vão ser armazenadas durante um longo prazo (o córtex).

Figura do livro “Por que nós dormimos”

Embora o conceito de “apagar” memórias erradas seja uma simplificação, estudos recentes sugerem que o sono – especialmente o NREM – desempenha um papel importante na regulação e no refinamento das memórias, bem como no aprendizado e na tomada de decisões.

A experiência de Walker

Em 2009, Walker orientou o seguinte experimento: os indivíduos eram expostos em um computador a uma sequência de palavras aleatórias, em algumas aparecia indicada a letra R (Retain) para lembrar e para outras aparecia a letra F (Forget) para esquecer. A ideia era testar se o cérebro seria sujeito a comandos de armazenamento.

Os participantes foram divididos em dois grupos: um que tirou uma soneca (grupo Nap) e outro que permaneceu acordado (grupo No-Nap). Durante a fase de aprendizado, eles receberam palavras acompanhadas de instruções para lembrar (R) ou esquecer (F) cada uma. Após um intervalo com ou sem sono, os participantes realizaram um teste de recordação livre. Os resultados mostraram que o sono aumentou seletivamente a lembrança das palavras marcadas para serem lembradas, sem facilitar a recordação das palavras destinadas ao esquecimento.

Depois de assistir às imagens, o grupo foi dividido em dois. O primeiro deveria ficar acordado e o segundo poderia dormir por 90 minutos. Depois de algumas horas foi realizado um teste de memória que mostrou a capacidade do sono de aumentar a capacidade de memorizar as palavras marcadas com a letra R, desconsiderando a recordação das palavras marcadas para serem esquecidas. Ou seja: o cérebro respondeu aos comandos durante o filtro do sono.

Associação com som

Em 2009, Ken Paller e sua equipe conduziram um estudo sobre a reativação de memória durante o sono, conhecido como Reativação de Memória Direcionada. No experimento, os participantes foram treinados para associar 50 imagens de objetos únicos com locais específicos na tela de um computador. Cada imagem foi pareada com um som característico – como “gato” com “miau” ou “chaleira” com “apito” – o que ajudava a reforçar a conexão entre o objeto e seu local correspondente.

Durante o sono dos participantes, os sons de metade dos objetos (25 no total) foram repetidamente apresentados, com o objetivo de reforçar a memória dessas associações. Após acordarem, os participantes foram solicitados a visualizar novamente todas as 50 imagens e tentar posicioná-las em suas localizações originais. Os resultados mostraram que, em 10 dos 12 participantes, as colocações dos objetos foram mais precisas para aqueles que haviam sido estimulados por seus sons durante o sono. Isso sugere que a reativação de memória através de estímulos sensoriais durante o sono pode ter um papel importante na consolidação da memória seletiva.

Imagens negativas

Recentemente, cientistas da Universidade de Hong Kong aplicaram a técnica de TMR para investigar a possibilidade de atenuar o impacto de memórias negativas, estendendo o conceito de influência do som na consolidação de memórias.

No experimento, 37 voluntários com cerca de 20 anos foram expostos a 48 imagens negativas, cada uma associada a palavras sonoras gravadas. Durante o sono, as imagens negativas foram armazenadas no cérebro juntamente com os sons correspondentes.

No dia seguinte, os participantes visualizaram imagens positivas e tentaram associar algumas das palavras sonoras gravadas às novas imagens. Algumas imagens positivas foram vinculadas aos mesmos sons das imagens negativas anteriores.

Na segunda noite, os sons foram reproduzidos enquanto os participantes dormiam. Questionários realizados após o experimento revelaram que os participantes tiveram mais dificuldade em lembrar as imagens negativas que foram “sobrescritas” pelas imagens positivas, sugerindo que a técnica de TMR poderia ajudar a reduzir o impacto de memórias negativas.

Traumas e memórias antigas

Apesar de promissores, os resultados obtidos nos estudos de TMR foram todos realizados em ambientes laboratoriais, o que apresenta algumas limitações para a aplicação da técnica na vida real. Uma das principais dificuldades é que os traumas geralmente não têm sons , o que inviabiliza a aplicação direta da TMR.

No entanto, novas pesquisas podem explorar abordagens alternativas (como técnicas de regressão ou hipnose), para acessar e resgatar essas memórias e, desse modo, associá-las a sons específicos no presente.

Questão ética

Apagar memórias pode ter uma série de consequências complexas na malha neuronal do indivíduo, o que gera preocupações sobre os impactos dessa prática. Muitos preferem, por isso, usar o termo “reconsolidação de memória”: esse processo – em tese mais controlado – “reprioriza” ou “resensibiliza” as memórias, buscando reduzir seus efeitos negativos, mas sem eliminar a memória em si.

Ainda assim, este tipo de abordagem seria permitido apenas para casos com indicação clínica confirmada, garantindo que apenas pessoas com condições específicas e após uma avaliação cuidadosa fossem tratadas.

Embora demonstrem potencial, os estudos realizados até o momento ainda são limitados a ambientes laboratoriais. É crucial, porém, que essa tecnologia seja utilizada com cautela para evitar abusos. Nesse contexto, o potencial de alterar memórias para além dos traumas, com fins ideológicos ou políticos, levanta questões éticas e morais que não podem ser ignoradas. Qualquer avanço nesse campo deve ser acompanhado de rigorosas regulamentações para garantir que as intervenções na memória sejam feitas apenas quando clinicamente indicadas e com o consentimento consciente dos indivíduos.